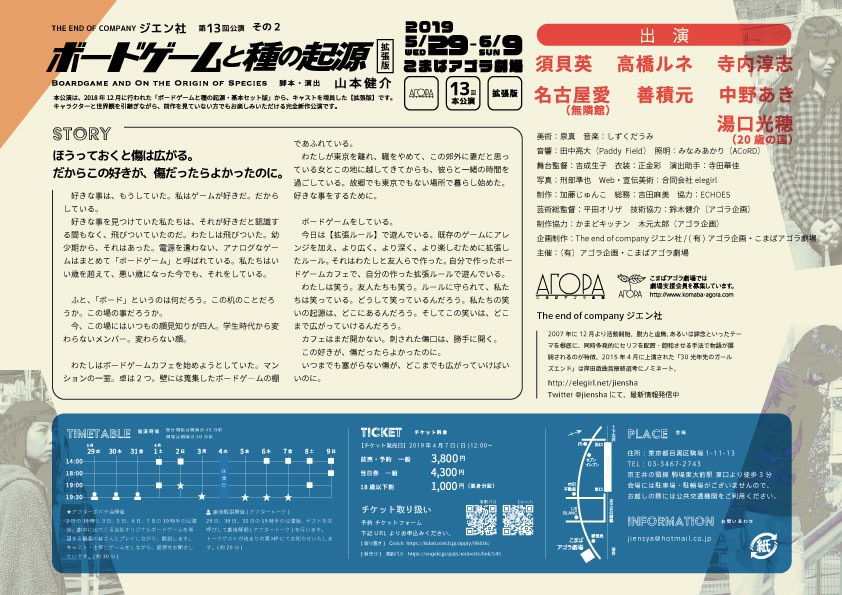

2019年5月29日よりジエン社は『ボードゲームと種の起源・拡張版』を上演しています。本公演は昨年12月に上演した第十三回公演『ボードゲームと種の起源・基本版』を基本セットと定義した上で、基本セットのフィードバックや考察をふまえ、同設定・同モチーフの違うストーリーを新たに創作する企画です。それに際し、本ページでは基本公演の際にも行ったボードゲーム関係者へのインタビューを新たに行い、掲載いたします。

第二回は、国内外のボードゲームの企画・制作・販売や、国内最大級のアナログゲームイベント「ゲームマーケット」を主催されている、株式会社アークライトより国内ボードゲーム制作部の野澤さんを迎え、お話をお聞きしました。

○ ゲームが仕事になるまで

山本:本日はよろしくお願いします。早速ですが、現在、『ボードゲームと種の起源・拡張版』という作品を作っておりまして、会社としてボードゲームを見ている方、人とは違う視点でゲームを見ていて、例えば、ボードゲームを見た時にまずパッケージの大きさから判断する……だとか、

野澤:あぁ、そういうのは気にしちゃいますね。

山本:そういった視点をもって仕事をしている野澤さんにお話を聞かせていただきたいと思っています。雑談から色々お聞かせいただければと思っています。よろしくお願いします。

野澤:こちらこそよろしくお願いします。

山本:ゲームデザイナーの方と会うことが多いという話を以前お会いしたときにお聞きしていて、ぼくはゲームを作ってますっていうような人間とは会う機会がなくて、いまひとつゲームデザイナーの方の中身を把握しきれていないような気がしています。そんな流れで、野澤さんのゲーム史というところからお聞きしたいです。

野澤:ぼくは元々ゲームが好きで、小学生の頃からファミコンやスーファミにがっつりはまって、小学生のときにニンテンドー64が発売して、そこらへんがぼくにとっての原体験の一つになってますね。

山本:プレイステーション、セガサターン、ニンテンドー64とある中で、64ですか。

野澤:はい。小学校の5、6年生の頃にマリオカート64とか初代スマブラとかが大ヒットしていた頃です。その頃はトレーディングカードも流行していて、遊戯王の最初の絶頂期が90年代後半から2000年くらいで、同じ頃にはポケモンカードやポケモンも流行していました。

山本:ポケモンもその頃でしたね。

野澤:初代のポケモンが小学3年生くらいの頃に発売したので、個人的には第一世代だと思ってます。どっぷりはまりましたね。人間って8歳の頃に夢中になったものを一生引きずるって話があって、

山本:ありますね。それで今も。

野澤:はい。言ってしまえばデジタルとアナログの両方のゲームに触れてきて、マリオカートもスマブラもみんなでやるゲームで、学校が終わったらみんなでやるみたいな流れが確立していましたね。それを通じてゲームって便利だなって思ったんです。

山本:便利っていうとどういうことですか。

野澤:盛り上がるためのツール、みんなと集まってやる酒の肴……じゃないですけど、つまみとしてちょうどいいといいますか。いい感じに盛り上げ役をしてくれるんですよね。みんながやりたくないヤラレ役になってくれたりするのがいいですね。

山本:普通の子供達にはまずヤラレ役って概念は思いつかないですよね。

野澤:今でいうとモンスターハンターとかがそうですけど、「巨大なモンスターを倒す」っていうところで団結して協力できて、モンスターは良い感じにぼくらを苦しめてくれて、良い感じにやられてくれる。マリオカートとかも同じで、ちょうどいいところで盛り上がるアイテムが出てくる。

山本:そうやって演出をしているってことですね。

野澤:ぼくらは作者の手のひらの上でめちゃくちゃ楽しめる、楽しませてくれるのがすごいなって思って、それを作っている人に興味が湧いたんです。

山本:ある種のスターでしたよね。当時の有名作品の開発者っていうのは。

野澤:エスカレートした結果、毎月20冊くらいゲーム雑誌を読むようになっていきました。当時はゲームと名のつくものはすべて読むしかないっていう謎の使命感に燃えていましたね。

山本:まさにゲームを仕事にする者の少年期っていう感じですね。それで得た知見っていうのはありましたか。

野澤:得たものは多かったです。ひとつ挙げるとすればゲームの中には作者の「願い」みたいなものがあると気づいたことです。ここからここの範囲で遊んで欲しいとか、こういうテンションで遊んでほしいっていう願いを作り手がプログラムなりゲームデザインに込めてお客さんに渡していることが素敵だなって思いました。

山本:今回ぼくもゲームの芝居を作るにあたって、芝居に利用するゲームを作ることにしたんですが、前提に登場人物にこうしてほしいというような点を考えて作っていて。こういうセリフを言わせたいと思って劇中のゲームのルールを考えていたのですが、ゲームのプレイヤーへの思いみたいなものは希薄だったなと思いました。

野澤:どのタイミングでもいいですが、考えてみてもいいかもしれません。

野澤:……ただ高校の時点まではゲームを仕事にするという考えはなかったんですが、パックマンの開発者の岩谷さんが教授を務めるゲームの学科が新しくできるっていう情報を見て、ゲームを仕事にしてみたいと思い、その大学を選びました。

山本:大学でゲームを学んでいるって言えるのはすごいですね。

野澤:当時は日本で唯一、それも一期生で入ったので、前例もなく手探りな中でいろんなセミナーに行ったりすることで繋がりだったり知見だったりを得て、大学でのゲーム制作に反映させていきました。

山本:ゲームっていうのはいわゆるビデオゲームですか? アナログゲームですか?

野澤:どちらもあったのがよかったですね。アナログ・デジタルを問わず広い意味でのゲームを研究する学科で、そこがいいと思って入りました。最新のデジタルゲームを分析する授業とボードゲームを制作する授業の両方が存在しているのが面白かったりして、その中で学ぶうちに段々とアナログゲームの方に興味を持つようになっていきました。

○ 目に見える敷居

山本:本質的にビデオゲーム的なものとボードゲーム的なものっていうのは何が違うんでしょうか。

野澤:ひとつ決定的だと思っているのは、ボードゲームは圧倒的に敷居が低いってことですね。どんな人でもだいたい遊べる。これはぼくの実体験なんですけど、親戚の集まることが多い家で、年に2回くらいいろんな世代が20人くらい集まるんですよね。

山本:サマーウォーズ(*1)みたいな感じですかね。

*1 = サマーウォーズ:細田守監督による2009年公開のアニメーション映画。親戚が多く集まるシーンが存在する。

野澤:まさにそうですね! 高校時代までのぼくはそこでゲームがやりたくて、デジタルゲームを持ち込んでいたんですけど遊べるのは子供たちだけで、親は見ているか後ろで話しているかっていう感じで。

山本:ぼくらより20~30上の大人たちってなると難しいですよね。

野澤:ただぼくが大学生以降にアナログゲームを持ち込むようになると、親世代とも遊べるようになったんです。たぶん見ていて、これならわたしでもできそうと思えたんでしょうね。

山本:デジタルゲームだとこれは無理だってなっちゃう人もですか。

野澤:その世代の人たちもできるゲームはあると思うのですが、実際に触ってもらうまでのハードルが高くて、機械を挟むことで生まれる壁っていうのが厚いもので、子供達が詳しい側としてプレイしている中で「うまくできずに恥をかくかも、みんなに迷惑をかけるかも」という意識が働くようです。それに対しアナログゲームは全部見えているのが違うなと。

山本:ゲームによっては一目見て何を目的としているのかがわかるっていうのが強いですね。デジタルゲームは4人くらいまででも、アナログゲームは10人くらいで遊べるものもあるし。

野澤:例えば以前『テレストレーション』というゲームで、おばあちゃんと孫が絵を描いて伝言しあうっていう状況を作れたときは感動しました。その状況はデジタルでは作れなかったので。

山本:ゲームがおばあちゃんの絵を引き出すってなかなかすごいですね。普通なかなかおばあちゃんの絵を見る機会ってないと思いますし。

野澤:あとボードゲームは自由なんですよね。デジタルゲームと違って入力デバイスに縛られない。デジタルゲームはプレイヤーに色々やらせたくてコントローラーにたくさんのボタンを用意して、表現するのは画面の四角の中に何を描くかということがメインです。ボードゲームはもっと自由ですよね。

山本:演技をして当ててもらうとか、表情だけで何かを伝えるとか、現実空間を全部使えるわけですよね。時間とか重力など外のものを引っ張ってくることもできるし。

ぼくはアナログゲームの入り口がTRPGだったこともあって、TPRGは喋れば喋るほど世界が広がるのが異様に楽しくて、これはデジタルゲームではなかなか難しいなと。喋るだけでどこまでもいける余地を残しておいてくれていると思ったのが個人的な原体験ですね。そして、演劇もそれに似ているなっていうところがあると感じていて、映画などはフレームや枠に縛られるけれど演劇の場合はときに客席に降りても許されるし、日によってセリフのニュアンスを変えてもいい。

野澤:そういった即興性というか、ある種適当でも許されるところは面白いですよね。

○ ゲームができない人へのアプローチ方法

山本:前回、『ボードゲームと種の起源』の基本版を上演したときに、お客さんと自分が作ったゲームをプレイしてもらうゲーム会を開いたんですけど、そこで「わたしゲームできないんです」っていう人がいて。

野澤:たしかにそういう人はいますね。

山本:こどもからおばあちゃんまでプレイできる可能性がありながら、同時に絶対にできないですっていう人がいるのがぼくが今回注目している点の一つなんですけど、そういう人についてどういう風に見ているとか何か分析したことはありますか。

野澤:そういう人にはこれまで何度も出会ってきていて、「わたしはゲームができない人種だと思い込んでいる人」というか。紐解いていくとうまくできない、自分がチグハグな行動をしてしまって白い目で見られることが苦痛っていうパターンが多いですね。

山本:そうですね。その人もわたしが入ることでゲームがダメになってしまうから絶対にやりませんって言っていました。

野澤:ゲームってある程度実力が均衡しているときが楽しい瞬間の一つではあるので、それを達成できないってなったとき、上の人たちの邪魔になる。ならば最初からやらない方がいいってなってしまう人がいると思います。それと失敗するのが単純に怖いというのがあります。

山本:失敗が楽しいとか失敗前提っていうゲームがあっても怖いものですか。

野澤:やっぱり世の中の大半の人は怖いですよ、失敗。学校の教室で手を上げられないのと同じです。ゲーマーは失敗しながら覚えていくのがゲームだってわかっていて、ゲーム自体を信頼しているんですね。

山本:今は失敗しているけれど、絶対にうまくできるように作られているに違いないと思いながら基本的にはプレイしている。ゲームに対する信頼っていい言葉ですね。

野澤:商品として売られているのだから、クリアできるものが売られていると思っている。死に覚えゲー(*2)が成立するのも信頼あってこそですよね。ただ普段ゲームをやらない人はゲームに対する信頼がないので、これができないことは恥ずかしいことなのではないかと思ってしまう。

*2 = 死に覚えゲー:難易度が極端に高い、あるいは初見の時には見抜けないトラップを多く配置しているアクションゲームなどを指す。死にゲーとも呼ばれる。

山本:アナログゲームがデジタルゲームに比べて敷居が低いというのはそういった信頼の得やすさに関連するんでしょうか。

野澤:アナログゲームは使うツールがすべて目の前にあり、プレイを端から見ていればわかるので説得がしやすいんですよね。積み木は重力というルールの中でものを積むゲームと考えると、重力は慣れ親しんだもので、ものを積むことも経験がある。こう考えると説得しやすいですよね。

山本:いい意味でちょろそうって思えるのはいいですよね。「できない」と思っている人にも、そうやって説得していく感じですか。

野澤:アナログゲームはジャンルが自由で、ものを積むバランスゲームであるとか戦略ゲーム、歌を歌うゲームや演劇をやる、記念撮影をするゲーム、どんな人でも合うゲームを見つけることができるくらい懐が広いはずなんです。

山本:先ほどのおばあちゃんの話は上手くいった例かもしれないですが、なかなか人を誘っても上手くいかないっていうのが多いと思うんですよね。それに対して上手い誘い方っていうのはあったりしますか。

野澤:人を媒介にするっていうのが一つの手ですね。さっきの話であるなら、おばあちゃんはなぜそのゲームをやってくれたのかというと、自分の孫がやっていたからなんですよね。おばあちゃんって孫には興味あるじゃないですか。

山本:ゲームには興味がなくても(笑)

野澤:はい。孫が何かをやっていて、それが自分にもできそうで楽しそうだからやったんです。おばあちゃんは。

山本:ちょっとは興味があるところに人という媒介があることによって心理的ハードルを低くしている。

野澤:だから例えば有名人とかがこのゲームは面白いって宣伝してくれるのは強いですよね。

○ デジタルで拡散するアナログ

山本:ちょっと話が変わるんですが、ボードゲームって突然流行ったなっていう印象がなんとなくあって。ぼくはゲームマーケットに浅草の頃から何回か行っていたんですが、そのときはこじんまりとした感じだったと記憶しています。それが今ではビッグサイトかと。

野澤:規模の拡大において大きいと思っているのはSNSですね。Twitter、LINE、FacebookなどSNSとスマートフォンが広まったことで人が誘いやすくなり、ゲーム会が立てやすくなったのが理由かなと。スマートフォンとSNSの広がりに乗ってボードゲームも広まっていった印象です。

山本:人狼(*3)が流行し始めたのもその頃ですよね。

*3 = 人狼。『汝は人狼なりや?』というゲームを母体に多くのマイナーチェンジや別バージョンが発売されている人気ゲーム。

野澤:人数が必要なそういったゲームができるようになったのも、イベントサイトなどで予定を掲示した上でSNSで人を集められる、人が集めやすい環境になったおかげだと思います。

山本:でもそれだと現状は東京とか都市圏近郊が中心になっているんでしょうか。

野澤:そうですね。なのでまだまだ地方とかだとボードゲームをやる場も人も少ないようです。ショップも都市圏ほどはなく通販で買うのがメインと聞きます。それでもデジタルツールやネットのおかげで、プレイヤー人口は増えているようです。

○ ボードゲームという贅沢

↑卓上のゲームは日本語版をアークライトが販売している『クトゥルフ・ウォーズ』。

↑卓上のゲームは日本語版をアークライトが販売している『クトゥルフ・ウォーズ』。

山本:先ほど話していましたが人の接触っていうのはやっぱり強いですよね。

野澤:そうですね。今はアナログゲームをやることが一周回って贅沢になっているところがあって、

山本:どういうことでしょうか。

野澤:今はSNSやオンラインゲームの発達で、いつでもどこでも連絡が取れ、一緒に遊ぶことができる時代です。そんな時代に、ボードゲームを遊ぶために人と人がわざわざ集まるんですよ。

山本:TRPGもそうですが、Skypeでもやろうと思えばやれるけど、そうじゃない面白さがありますよね。

野澤:ぼくは人と人が直接会った際の、やりとりの情報量の多さに意識的でいたいと思っています。文字と文字だけでは見えてこない表情や言い淀み、息遣いや挙動などの情報を感じながら、集まってゲームをするってことは間違い無く贅沢なことですよね。しかもそれで何をするかというと、単なる黄色いキューブを渡されて、小麦ですって言われてそれを集めたりするっていう(笑)

山本:そういう共同幻想は面白いですよね。魔法にかかったみたいに単なる木ゴマが特別なものになる。

野澤:ゲームは一種の魔法なので、それで人間の意識や行動を変えてしまう力があるんです。

山本:プレイヤーもそれまでの経歴などを置いておいて、自分の精神力と頭でゲームの世界に入れるっていうのはいいですよね。

野澤:それはデジタルゲームも得意とする分野で、どんな人でもデジタルゲームの中では別人として振る舞えるっていうのはあります。そしてアナログゲームはその逆もできるのが面白くて、……つまりは自分の今の財布の中身をゲームに利用することができるという点なんですけど。

山本:たしかに、例えばクイズ系のゲームでできますね。わたしがわたしのままゲームに入ることができる。そしてわたしをオミットしたゲームにもできる。その視点はありませんでした。

野澤:勝利条件まで人に依存できてしまう、人間を楽しむことができ、酒の肴みたいな感じで楽しむことができるのがアナログゲームのよさの一つだと思います。

○ 六法全書の縮め方

山本:なるほど。わたしが以前インタビューさせていただいたドロッセルマイヤーズの渡辺さんの「ゆるゲー」(*4)もそういったものでした。ゲームとして優れたルールよりもゆるゲーとして優れたルールを採用するっていうのが印象的でした。

*4 = 「ゆるゲー」:ドロッセルマイヤーズが発売しているゲームシリーズ。誰もがゆるくマイペースに遊べ、会話やコミュニケーションの呼び水になるゲームというコンセプトで作られている。

野澤:ルールは原則文字で定義されるものですけど、ゆるゲーは厳密に文字で定義しようとすると六法全書みたいになっていくと思うんです。すべてを明文化しようとした場合。ただゲームでそれは現実的ではないですよね。

山本:現実というゲームで法律というルールは六法全書みたいなものを必要としてしまう。そしてそれでも穴だらけだという批判があって、六法全書というルールブックを読解する専門の仕事が存在しているって考えると現実はとても複雑ですよね。

野澤:一方で、ぼくの扱っているゲームは娯楽なので、その六法全書を短くしないといけないんですよね。そうしないと誰も遊んでくれないし、そこで先ほど話した「願い」が関係してくるんです。解釈のすべてを書こうとした場合、ゲームのルールブックは六法全書になってしまう。

山本:それだとゲームが資格の必要な専門職になりますね(笑)。

野澤:六法全書を短くする方法は「人を信じる」ことなんです。プレイヤーを信頼して、みんな面白いことを選ぶよねって願うことによってルールを短くすることができる。もちろん、解釈が分かれる部分の記述や解説は必要ですし、そもそも例外処理や込み入った部分の少ないルールにする工夫も重要ですけど。

山本:なるほど。人を信頼すればするほどルールがわかりやすく、短くなっていくわけですね。

野澤:ただしそれはプレイヤーが制作者の「願い」にある程度共鳴して「楽しもう」と思ってプレイしてくれないと成立しないんです。

○ 「願い」と理想的な関係

↑『クトゥルフ・ウォーズ』と同じくアークライトが販売している『はっきよい ゲーム』と『THE GAME オバケやしきのすうじのアクマ』

山本:野澤さんは世の中のあらゆる人がゲームをできると信じられますか。それともやっぱりできない人もいると思いますか。

野澤:ほぼ全員ができると信じてしまってます。ぼくは人生も一つのゲームであると捉えているので、みんな「生き続ける」っていうゲームをプレイしているじゃんって思ってしまうんですよね。

山本:ただどんな人とも卓を囲めるかとは思うんですよね。

野澤:それはありますね。例えばぼくが地球上の全員と卓を囲めるかというとそうではないです。それをやる必要もないと思います。言語の問題や価値観の違いがある。そして人生における勝利条件はプレイヤーが各自に決めるので、AさんとBさんの勝利条件が決定的に矛盾している場合があったりもする。そう考えると彼らが卓を囲む必要はないと思いますね。

山本:なるほど。でも、お互い別の卓にはついているって考えなんですね。

野澤:卓を同じにはできない人はいるけれど、思っているよりはいろんな人とゲームができると考えています。あと、あの人とはAというゲームは一緒にできないけど、Bというゲームなら一緒にできる、というのはあると思います。

山本:卓を囲める、囲めないという流れで、ある種のゲーマーの条件っていうのをお聞きしたいです。

野澤:そうですね。カタン(*5)の作者クラウス・トイバーさんの言葉ですが、「また明日あなたと遊びたいと、言われるようなプレイで遊びましょう!」っていうのがすごいなと、重要なのはそういうことなんじゃないかなって思っています。

*5 = カタン:ドイツで開発されたボードゲームのヒット作。大航海時代に発見された島を入植者たちが開拓していき、最も繁栄させたものが勝利という設定。1995年のドイツゲーム大賞受賞作品。

山本:関係性としてその場限りにしないというか、ゲームを通じて未来を共有できるようになっていければいいなと思いますね。

野澤:例えばゲームの中でボコボコにやられたとしても、またその相手と遊びたいと思うときはあります。まずゲーム作家が、プレイヤーにどのように遊んで欲しいかという「願い」を込めてゲームをつくる。そしてプレイヤーはルールに共鳴した上で、相手や作者とコミュニケーションを行う。これがぼくの一つの理想です。

山本:確かにそれは理想的な関係ですね。本日はありがとうございました。

野澤:ありがとうございました。

(構成・文=佃 直哉、写真=寺田華佳)

野澤 邦仁(株式会社アークライト)

1987年、神奈川県横浜市出身。2011年、東京工芸大学芸術学部アニメーション学科ゲームコース(現・ゲーム学科)を卒業後、デジタルゲームのプランナーを経て、2015年よりアークライトにて国産ボードゲームの企画・編集・プロデュースを担当。編集で携わった作品は『赤ずきんは眠らない』『タイムボム』など。

<「ボードゲームと種の起源・拡張版」上演中!>

今回の取材を参考に作成した演劇作品『ボードゲームと種の起源・拡張版』が2019年6月9日(日)まで、目黒区のこまばアゴラ劇場にて上演中です。ボードゲームファンな方は一層楽しめる仕掛けが多数用意されています。ぜひご来場ください。予約と詳細はコチラからどうぞ。